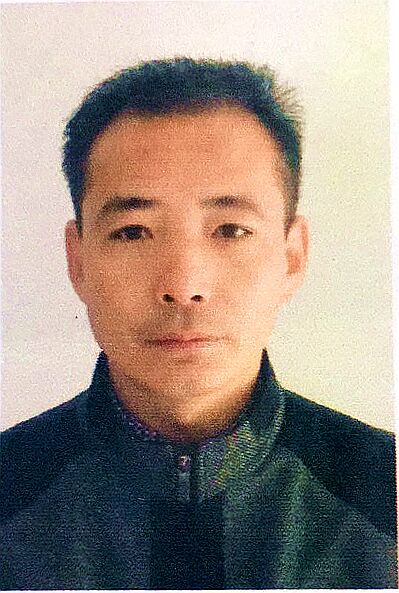

潘平素

人物簡介:潘平素,男,1970年11月出生,無為縣嚴橋鎮尚禮社區居民,嚴橋鎮林業站站長。

事跡簡介:“咱嚴橋11萬畝山場,哪個山頭沒留下他的足跡、浸著他的汗水!”在干群眼中,他是“活賬本”“活地圖”,大家都信他。在人生的最后10天,他上山護林,協助撲滅了蕪湖和銅陵邊界的林場大火;他進村入戶,讓生態扶貧工程的底數資料更加準確詳實。11月25日13時,潘平素因勞累過度導致腦蛛網膜下腔出血,永遠地倒在了他熱愛、并為之奮斗了28年的工作崗位,年僅49歲。

正文:

戰斗在救火與扶貧一線

11月15日17時,潘平素在入村巡查秸稈焚燒情況時接到電話:牛埠鎮新建村護林員發現火情,需要支援!

“他總是沖在救火第一線!”嚴橋鎮鎮長宣光東回憶,當天中午,毗鄰牛埠鎮的銅陵市郊區發生森林火災,火勢順西南風蔓延到無為縣。兩地武警、消防、志愿隊伍緊急馳援。

當晚奔赴駐扎后,潘平素于16日凌晨3點沿進山通道徒步4公里趕往小嶺口。這里是火勢最兇猛的地帶,潘平素協助消防隊伍忙碌到天黑,建起了長約2.7公里、寬約33米的隔離帶,100多名群眾得以安全撤離!

11月17日,潘平素帶領嚴橋鎮一支20人滅火小隊搜尋散落火點。“30多斤重的滅火設備,老潘要我們換著背,自己卻始終穿在身上。”隊員白中西說,山路難行,煙霧熏得人睜不開眼,周圍燒著的樹木隨時會倒,潘平素卻始終沖在最前面,一次次穿越火線。

“救火持續了兩天兩夜,潘站長只睡了不到5個小時。”隊員們回憶,11月17日17時許,大火最終被撲滅。潘平素筋疲力盡,下山的路,幾乎是“坐在地上滑下來的”。當地干群紛紛點贊,稱他“滅火英雄”!

午夜時分,潘平素才回到家。“他累得張不開口,臉黑紅黑紅的,頭發是枯的,胳膊、后背、大腿上留下一道道傷口,衣服上有血跡,皮鞋也燒壞了。”丁素芳說,按照通知,救火隊員11月18日可以在家休整,她多燒了兩個菜。“發著低燒、累得爬不起來吃中飯的潘平素,下午就不見了人影。”

“他主動去縣里參加森林防火會議,回來就提出開展演習,防患未然。”宣光東回憶,11月19日演習后,潘平素一刻不息,著手推動滅火隊伍和器材由鎮向村延伸。

年底是扶貧工作的收尾期、關鍵期。11月20日起,潘平素連續5天入村,周末也沒有休息,18個村跑了個遍。11月25日一大早,走馬村民兵營長王良云在村口碰見潘平素,“他看起來和平時不太一樣,以前總是精神抖擻地和我打招呼。”同事朱波回憶,潘平素返回辦公室,就趴在對面的辦公桌上敲敲打打,他說,“你們年輕人才來,我要總結幾套模板,讓你們盡快掌握情況。”

13時,潘平素突然趴在辦公桌前一陣嘔吐,陷入昏迷,再也沒有醒來……

胸懷11萬畝山林

嚴橋鎮地處無為縣西北角,具有“山環西北、水聚東南”的獨特地貌,是全縣的林業大鎮,山場面積達到11萬畝,其中公益林5.5萬畝。

潘平素1991年從黃山林校畢業后,就分配到嚴橋鎮一帶干林業工作。從大山林場最年輕的護林員,成長為山情滿懷的“老林業”。

28年來,潘平素走遍了林區的山嶺。“林區有多少山頭,山的海拔多少,有幾個路口,分界的地理和自然標志是什么……我們林業戶都模棱兩可的信息,潘站長卻了如指掌。遇到了疑問和矛盾,找他一準能解決。”宣光東說。

踏遍山林,潘平素的鞋子壞得特別快。妻子抱怨他不愛惜,但心疼他,也只好多備了幾雙。

潘平素長期發動并指導群眾植樹造林,栽樹10萬余棵。在病蟲害除治期間,他親力親為,既除害也除雜,像呵護孩子一樣照看樹木。在他的積極推動下,鎮村兩級林長制改革全面鋪開。

“潘站長技術好!”林業戶們遇到了難題,都慕名請他上門指導。看到林業戶工作做得不扎實,他就自己動手。既當“老師”,又做“工人”。林業戶遞上一包煙表示感謝,他總是抽出一支,笑著說,“遞一根我抽,給一包不要。”

為推動脫貧攻堅工作,潘平素抓住省創建林長制改革實驗區契機,推進林業生態扶貧工程。爭取到全鎮45個貧困護林員公益性崗位,精心挑選符合要求的貧困戶并逐一培訓上崗,人均每年增加工資性收入6000元。推廣種植經濟效益高的薄殼山核桃,實現貧困戶全覆蓋。被干群親切地稱為“扶貧能手”。

潘平素是一位有25年黨齡的老黨員。每次遇到火情,他不顧個人安危,卻格外關心救火隊員,“作為黨員,我應該出現在最危險的地方。你們跟在我后面,我要對你們的生命安全負責。”

在領居們眼中,“他總是行色匆匆,左手拿著電腦包,右手拿著塞得鼓鼓囊囊的文件包。”丁素芳知道,丈夫白天上山下村,辦公室干不完的工作要帶回家。兩人商量著買了一臺打印機,鍵盤的敲擊聲、打印機發出吱吱的摩擦聲,經常持續到午夜,伴著丁素芳入眠。

望到山林就會想起他

“他身體很健壯,不敢相信突然就倒了”,在別人眼中,潘平素像一頭勤勤懇懇、永不疲倦的老黃牛。

他每天在“學習強國”上進行理論學習,“積分有9496分”。上個月,他拿到高級職稱,每月增加的500多元工資還沒來得及兌現。

他和貧困戶結下了深厚感情。響山社區貧困戶李法科說,“夏天蚊蟲多,他主動掏錢幫我裝紗窗”。鼓樓村貧困戶張全六說,“我腿腳不便,他跑前跑后幫我改造危房。還把銀行的人請到家里來,幫我辦卡。”

豬肉漲價了,擔心父母舍不得吃,他叮囑丁素芳買了10多斤送過去。年近八旬的老母親把肉腌了起來,準備一家人過年吃。肉就掛在屋前。

憶起潘平素,“老戰友”王良云眼中噙淚,“20多年前,他就開始走山路、忙種樹,一去就是四五天。只要望到眼前的山和樹,就會想起他呀!他走了,是整個嚴橋、整座大山的損失,林業工作離不開他!”

2014年至今,潘平素僅發出兩條微信朋友圈。最后一條還停留在2016年7月——他曬出一枚黨徽說:這是“共產黨員的光榮”。

“他一生兢兢業業,一直拼到生命最后一刻。我們要繼承他的遺志,用實際行動踐行初心和使命,讓群眾獲得更多的幸福感!”嚴橋鎮黨員化悲痛為力量。

12月4日上午,駛過崎嶇的山路,送別潘平素遺體的隊伍綿延兩公里。這些黨員干部、林業戶、貧困戶及眾多普通群眾從18個村自發趕來,送他最后一程。

責任編輯: 侯杰